人民法院報:國學時代博弈中華書局 古籍點校“第一案”啟示幾何

中華古籍卷帙浩繁,在當今的電子時代這些寶貴的精神財富如何古為今用?

圍繞二十四史和一部《清史稿》(合稱“二十五史”)的古籍點校本著作權之爭,在中華書局和北京國學時代傳播公司(以下簡稱國學時代)間發生。其后,中華書局提起索賠192萬元的侵權之訴。2012年12月24日上午,北京市第一中級人民法院作出終審判決,法院認定古籍點校受著作權法保護,國學時代構成對中華書局的侵權,鑒于中華書局主張權利的點校作品僅為分段、加注標點和字句修正,并不含校勘記,其獨創性部分所占比例不高,法院判定國學時代酌情賠償中華書局經濟損失17萬元。至此,這起被稱為古籍點校“第一案”的紛爭終于畫上句號。然而,由此引發的對古籍整理著作權的探討卻仍在繼續。

中華書局為點校本高額索賠

中國文化的重要載體“二十五史”是上起商周下至清朝,歷代二十五部紀傳體史書的總稱。除一部《清史稿》外,其余二十四史被稱為中國歷史的“正史”,是中國史籍的經典代表。

圍繞著這些珍貴典籍的利用與傳承,兩家公司展開了一場知識產權的激烈交鋒:2011年3月,原告中華書局認為被告國學時代制作、銷售的筆記本電腦、U盤等八個產品以及網頁中,收錄了其享有著作權的點校本“二十五史”,侵害了原告的著作人身權和財產權,遂訴至法院,請求判令被告國學時代停止侵權、賠禮道歉,并賠償經濟損失共計196.2萬元。由于案件涉及的中國傳統古籍卷帙浩繁,加上索賠數額近200萬元,被業內人士稱為古籍點校“世紀第一案”。

“世紀第一案”始于2010年6月。中華書局發現漢王科技股份有限公司的漢王電紙書中,收錄了“二十五史”點校本,因此以侵犯著作權為由將漢王公司訴至法院。法院最終因漢王公司的“二十五史”點校本來源合法,同時盡到了合理的審查義務,駁回了中華書局的訴訟請求。

隨后,中華書局再次就“二十五史”著作權提起訴訟,矛頭直指漢王公司產品的來源——國學時代。

古籍點校本VS古籍數據庫

訴訟中,中華書局稱在其主持下,自1959年到1978年間,從全國范圍內調集百余位文史專家,投入巨大成本,對從《史記》到《明史》的“二十四史”,以及《清史稿》進行全面系統的整理、點校,并陸續付諸出版,被譽為當時“中國最大的古籍整理工程”,發行至今已經成為市面上流通最廣、受到專業學者和普通讀者認可的權威版本,因此,其享有點校本“二十四史”和《清史稿》的著作權。國學時代公司未經許可擅自在該公司制作、銷售的產品中收錄中華書局點校本“二十四史”和《清史稿》,該行為構成侵權,國學時代應當依法承擔停止侵害、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。

而被告國學時代則辯稱,該公司的“二十五史”有獨立的創作形成過程,是獨立研發的高科技產品。國學時代擁有三大核心技術:自動比對、自動標點和自動排版。利用這三大核心技術,國學時代數十倍地提高了古籍加工整理的效率,使古籍整理與研究進入了一個新的時代。因擁有這三大核心技術,在眾多文史專家學者的支持下,國學時代完成了《國學寶典》等一系列十多億字的大型古籍數據庫。國學時代數據庫產品擁有自主知識產權,在社會各界具有很高的知名度。該公司產品與中華書局點校本“二十五史”從文字到標點,從段落到校勘均有差別,不存在侵權關系。

對于是否構成實質性近似,雙方各執一詞,激辯不下,這使得案件第一次開庭不得不中途休庭。在法官主持下,雙方最終同意,在限定的兩個月時間內從雙方“二十五史”中隨機抽取相同篇目章節,對其內容進行比對,將比對結果作為確定是否構成實質性近似的依據。

經隨機選取,雙方當事人對包括《史記》、《三國志》、《隋書》、《舊唐書》四部書稿中共計107.2萬字內容進行比對,法院最終認定,雙方所主張的區別點僅有很少一部分成立,因此國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”存在實質性的近似。

■庭審激辯:古籍點校是否具有獨創性

庭審中,雙方就古籍點校作品是否應該受到著作權法保護展開了辯論。中華書局認為,“二十五史”系根據相關古籍底本經分段、加注標點、文字修訂等校勘工作完成的。從事“二十五史”點校工作的人員必須具有一定的文史知識,了解和掌握相關古籍的歷史背景、有關歷史事件的前因后果等情況,并具備較豐富的古籍整理經驗。在具體工作中,點校人員必須力求全面地理解古籍作品,盡量使整理后的古籍作品的表意排除破損、傳抄時的筆誤等因素,力求與歷史事實、原古籍作品表意一致,以便于現代讀者閱讀理解。這些點校工作凝聚了古籍整理人員高度的創造性勞動,并非簡單的技巧性勞動,應當受著作權法保護。

而國學時代公司認為,古籍點校工作的目標是力求點校后的作品文意與原作一致,此種為“復原”他人作品的創作不應當受著作權法保護。古籍整理和創作作品的著作有著本質的不同,古籍點校作品的表達具有局限性,不同的古籍整理人員對于相同的古籍文字內容可能會“趨同”,即有相同的表達,不能因為前人的表達就禁止后人作出相同的表達。

此案另一庭審爭議焦點在于國學時代本“二十五史”是否系獨立創作,對此原告認為比對的結果中甚至還存在一些中華書局本“二十五史”原有的錯誤,而國學時代照搬的情況。對此,國學時代表示,其擁有超脫于人工校勘的自動化、高效的數字校勘技術及互動式校勘方式,確系其獨立創作完成。

■法官說法:對古籍點校本應適當保護

本案二審主審法官周麗婷認為,古籍點校工作專業性極強,要求點校者具有淵博的歷史、文化知識和深厚的國學功底,并非普通人可以輕易勝任。點校行為并非簡單的勞務或技巧,而是需要付出大量的創造性智力勞動。針對同一部古籍,不同的點校者進行點校后形成的點校作品可能并不完全相同,這體現了不同點校者的判斷和選擇。點校行為最終產生了與古籍有差異的、新的作品形式。對古籍點校作品給予程度適當的保護,不僅能有效保護在先古籍點校者的創造性智力勞動,亦能激勵后來者不斷以歷史的、發展的眼光開展古籍點校工作。

根據著作權法第十二條規定,改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產生的作品,其著作權由改編、翻譯、注釋、整理人享有。因此,中華書局對“二十五史”進行的包括分段、加注標點和字句修正的校勘工作屬于著作權法第十二條中的“整理已有作品”,其產生的中華書局本“二十五史”點校作品應當依法受到保護。

對于國學時代本“二十五史”是否系獨立創作,周麗婷法官認為,案件審理過程中,該主張缺乏有效證據支持,因此不能認定。

對于中華書局有關賠禮道歉的訴訟請求,法官解釋,一般而言,賠禮道歉是對精神權益受損的一種補償措施,本案中,中華書局并未證明國學時代已造成其精神權益受損,故未予支持。

鑒于中華書局本“二十五史”是在特殊的歷史條件下,由國家調配全國的人力、物力完成的,其創作有一定公益性的因素,加之中華書局公司主張權利的作品僅系基于分段、加注標點和字句修正校勘工作所產生的,并不含校勘記,其中具有獨創性的部分在整個中華書局本“二十五史”中所占比例不高,法院酌情確定了國學時代對中華書局的民事賠償數額。

綜合上述因素,在中華書局本的《史記》、《三國志》已過50年保護期的情況下,法官認定,國學時代構成了對中華書局本除《史記》、《三國志》外的“二十五史”著作權和中華書局本《史記》、《三國志》署名權的侵犯,應當承擔停止侵權、賠償17萬元的民事責任。

■新聞鏈接:古籍整理中校勘記價值突出

何謂古籍點校?為了弄明白這一問題,記者采訪了北大中文系古典文獻專業博士陳恒舒。

陳恒舒介紹說,古人著書和今人的閱讀習慣有所不同,因此現在的讀者閱讀古籍有兩個困難:首先,古人著書不斷句,古籍上也沒有標點;其次,古籍在流傳過程中會形成多種版本,文字上也會出現殘缺和訛誤。為了讓讀者更好地閱讀古籍,需要有人對古籍施以現代標點,并對文字進行校勘,這就是所謂的古籍點校。

那么如何進行古籍的點校呢?陳恒舒表示,狹義的古籍點校工作可以分為以下幾個步驟:首先要摸清該書的版本狀況,從而確定底本與參校本。選擇時代較早的版本或者質量較高的版本作為點校的底本。其次是校勘,對不同版本之間的文字進行比對,分析其中的異同,進而判斷正誤,有時甚至要在沒有版本依據的情況下糾正其訛誤,以圖恢復古籍的原貌。最后要在斷句的基礎上施以現代標點,方便今天的讀者進行閱讀。

而廣義的古籍點校還包括將該書的序跋、作者的傳記等相關資料加以搜集作為附錄。如有必要,還須對古籍加以注釋、解說乃至今譯,已經屬于古籍整理的范疇。

據記者了解,一般意義上的古籍整理,是指通過古籍不同版本之間的點校,或利用其他古籍通校,寫出校勘記、加上標點、分出段落,實現古籍閱讀現代版的智力活動。

其中,最能體現古籍整理學術價值的是校勘記,它是校勘成果的文字記錄。撰寫切實簡明的校勘記,“可以使校正者有據,誤校者留跡,兩通或多歧者存異。”校勘記可在一定程度上反映出校書者對古籍整理的研究成果和學術水平。陳恒舒還認為,一部優秀的古籍校本往往包含了一位或多位專業研究者數年乃至十數年、數十年的心血。

■記者觀察:深化對古籍整理的法律認知(記者 韓芳)

古籍,無疑是華夏文明源遠流長的重要載體,但是,現代人很難接觸原始古籍,即使面對一部善本,也常會遇到閱讀的困難。因此,要撥開歷史塵封,透視古籍的精深,就必須做一番現代化整理,如標點古籍、數字化古籍等等。

本案中,對于已進入公有領域的古籍進行點校整理的作品,如何確認其著作權主體,如何認定侵權以及如何確定賠償范圍等問題,在現有法律的框架下,引起了熱議。

某法學期刊高級編輯戴建志認為,古籍作品不能成為演繹作品本身;不能因為有演繹作品的存在,就限制古籍作品的使用范圍。他認為,古籍整理中出現的校勘記、注釋、出版說明和校后說明,毫無疑問,這些文字享有著作權。但是,不能因為它們的存在,就捆綁了原作品,把它們作為演繹作品創作的一部分。

他還認為,雖然古籍是公共財富,但是使用經過整理,特別是已經標點或分段的古籍本身(不含校勘記等),也應該通過一定形式向讀者說明。這不僅是對古籍整理者的尊重,同時也是向讀者負責,因為閱讀古籍是講究版本的。當整理古籍形成了自己的特點,有了可以作為歷史版本的資格,就要在使用說明中注明版本出處,以此說明古籍整理事業的傳承性質。

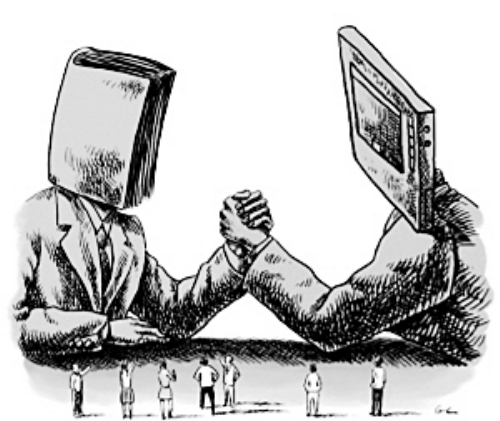

本案的被告為古籍數字化行業的代表,原告為古籍點校行業的排頭兵,雖為一起著作權侵權糾紛,但其糾紛發生的深層次原因是古籍在傳承過程中,現代新技術的出現對著作權制度進一步完善的呼喚。

目前,隨著時代的發展,對于古籍整理的需求也在不斷提高。數字技術尤其是網絡技術的發展為古籍數字化的學術研究搭建了一個新平臺,成為古籍整理發展的方向和趨勢。數字技術在對古籍版本進行比較、甄別,字數統計,字頻、詞頻的統計,對異體字的匯集,對圖表的加載等方面,可以極大地提高信息本身的價值。通過古籍數字化,建立古籍善本全文數據庫,亦可為學術界提供更現代的典籍資源。因此,古籍整理亟待著作權權力范圍的進一步確定。一方面,著作權制度的正義主要體現在對作品創作者、傳播者、使用者行為的法律安排;另一方面,也應隨著新技術的發展,需要對作品創作者權利與傳播者、使用者權利之間的關系也作出新的法律調整。

藉以此案,深化古籍整理的法律認知,強調依法行使權利,化對立為合作,讓著作權人和新興企業之間變零和博弈為雙贏,應當是它帶給我們的重要啟示。

原載《人民法院報》2012年12月30日第3版,記者 韓芳 通訊員 常鳴