第十一節(jié) 棋具

最早的棋局和棋子多是木制的,也有石制的。揚(yáng)雄《法言?吾子》:“斷木為棋,梡革為鞠,亦皆有法焉。”韋曜《博弈論》:“夫一木之枰,孰與方國之封?枯棋三百,孰與萬人之將?”指的就是木制棋枰和棋子。棋字又作“碁”,從石,其音。《玉篇?石部》:“碁,音其,圍棋也。”此字可能即因石棋子而來。曹操宗族墓地出土的棋子是松綠石制,顯然是比較講究的。棋局除木制的外,還有石制的,如望都出土的17道石棋局。也有瓷制的,如湘陰出土的15道瓷棋局和安陽出土的19道瓷棋局。再講究一些的如“枰則廣羊文犀,子則白瑤玄玉”(梁武帝《圍棋賦》)等,那是帝王所用,非一般弈者可以問津。至于棋子的形狀,一般都是圓形,即所謂“天圓地方”或“棋圓局方”。但也有例外,如曹氏宗族墓地發(fā)現(xiàn)的棋子,就是方形的。

與今天相比較,東漢時期的棋局尺寸都比較大。如望都出土的石棋局69厘米見方,高14厘米,棋局內(nèi)的小格(即罫)約4厘米見方。湖南湘陰15道圍棋局,邊長55厘米,高2.1厘米,每罫約3.92厘米。馬融說圍棋“三尺之局”(《圍棋賦》)。漢尺約當(dāng)今天的7寸,3尺即今天的2尺1寸,約合69點4厘米,與出土的棋局差似。相對棋局來說,棋子的尺寸顯得要小一些,如曹操家族墓出土的棋子,只有約1厘米見方,0.3厘米厚。

唐五代人為追求高雅的圍棋情趣,對棋具十分講究。玉石棋局,玉石棋子,魏晉六朝時已經(jīng)出現(xiàn),但那時畢竟還只限于皇室或達(dá)官顯貴。到唐五代時期,卻是十分普遍了。而且出現(xiàn)了許多用罕見材料制作的棋具。從“雕盤蜃脛飾,帖局象牙緣”(王績《圍棋》),“闌珊玉局棋”(溫庭筠《詠寒宵》),“觀棋玉石忙”(韓愈《送李尚書赴窘陽八韻得長字》),“海石分棋子”(李商隱《因書》),“棋分海石圓”(李洞《寄竇禪山薛秀才》),“海蚌琢成星落落”(齊已《謝人惠挹花箋并棋子》)等吟詠可看出,其棋局和棋子都是十分精致的。一般人如此,皇室和達(dá)官顯貴就更為奢華了。他們?yōu)榱藵M足自己娛樂的需要,要各地進(jìn)貢珍奇特異的棋具。如《新唐書?地理志》就有蔡州汝南郡貢珉玉棋子、沙州敦煌郡貢棋子的記載。陶彀《清異錄》記唐玄宗有玉界局。今日本奈良正倉院有19道紫檀木棋盤,是唐朝皇帝的贈品,制作十分精工,棋局兩邊還有盛放棋奩的小屜,裝飾極為華麗。新疆出土的《弈棋仕女圖》和五代周文矩表現(xiàn)南唐宮廷弈棋場面的《重屏?xí)鍒D》,其棋局都是木制的,雖不知用什么材質(zhì)的木料,但肯定是很名貴的,四周裝飾也很華美。據(jù)《云仙雜記》載,當(dāng)時富貴人家還有以紫檀心瑞龍腦作黑白棋子,和以碎金鑲嵌棋盤的。紫檀木褐色而致密,龍腦香(龍腦香樹的樹膏)瑩白如冰,而碎金金光熠熠,燦若天星,皆是至為珍貴的東西。用它們作黑白棋子和棋盤,其華美也可想而知。為增加弈棋的樂趣,唐人還非常講究棋子敲擊棋枰的音響和韻味,像吳融《寄僧》那種“棋敲石面碎云生”已覺不過癮,于是又出現(xiàn)一種用響玉作的棋盤,以致下棋時,落子聲能“與律呂相應(yīng)”(馮贄《云仙雜記》)。為豐富和提高下棋時的藝術(shù)情趣,唐五代人可說是費盡心機(jī)了。

新疆阿斯塔那唐代墓葬中壁畫《弈棋仕女圖》

隋、唐、五代時期的棋具開始向精細(xì)和工藝品的方向發(fā)展,這是與圍棋在社會上深入人心,以及全國圍棋人口不斷增加相適應(yīng)的。從史料記載、出土文物、繪畫三個方面分析、隋、唐、五代流行的棋盤主要有紙、木、瓷、玉、石等材料制作;棋子則主要有石、貝、玉、紫檀心、瑞龍腦等材料制作。

棋盤

棋盤的制作原本非常簡單,找一張紙,橫豎畫十九道,即已制成。凡是下棋的人都可自己動手制作。杜甫詩曰:“老妻畫紙為棋局”、《云仙雜記》載:“王積薪每出游,必攜圍棋短具,畫紙為局。”表明象杜甫、王積薪這樣有身份的人也常自己“畫紙為局”,那么對于一般人來說,這種現(xiàn)象會更為普遍。但紙盤也有不利的方面,一是容易磨損,二是不夠氣派。對于上流社會的人,以及一般文人墨客來說,下棋講究是氣氛,一張皺皺巴巴、模糊不清的紙盤自會大大影響情緒。因此木制棋盤在社會上也相當(dāng)流行。從新疆出土的唐《弈棋仕女圖》、五代周文矩《重屏?xí)鍒D》來看看,貴族乃至君王也使用木制棋盤。

從河南安陽出土的隋朝瓷棋盤來看,已經(jīng)具備工藝品的特征。而唐朝皇帝所贈日本的紫檀木棋盤,更是精美絕倫:棋盤呈框形桌狀,布局協(xié)調(diào)大方,周圍飾有花紋及飛鳥走獸,兩邊裝有玲瓏剔透的小抽屜。表明唐時對棋盤的要求和趣味已很高,而制作工藝也已達(dá)到相當(dāng)完美的境界。

比木質(zhì)更為高級的,還有玉制棋盤。《云仙雜記》載:“棋枰聲與律呂相應(yīng),蓋用響玉為盤,非有異數(shù)也。”玉制棋盤不僅名貴,棋枰聲能與音樂相合,無疑會大大增加弈棋時的氣氛和情調(diào)。此外尚有石制的棋盤,柳宗元記曰:“仙弈山,始登者得石枰于上,黑肌而赤脈,十有八道可弈。”似說山上有石如棋盤;自然紋理,可以弈棋。但更常見的則是貴家在庭院石上,或慕隱之士在山中、寺廟石上,刻成棋盤。但這種棋盤不能移動,雖能留之久遠(yuǎn),實用價值卻不很大。

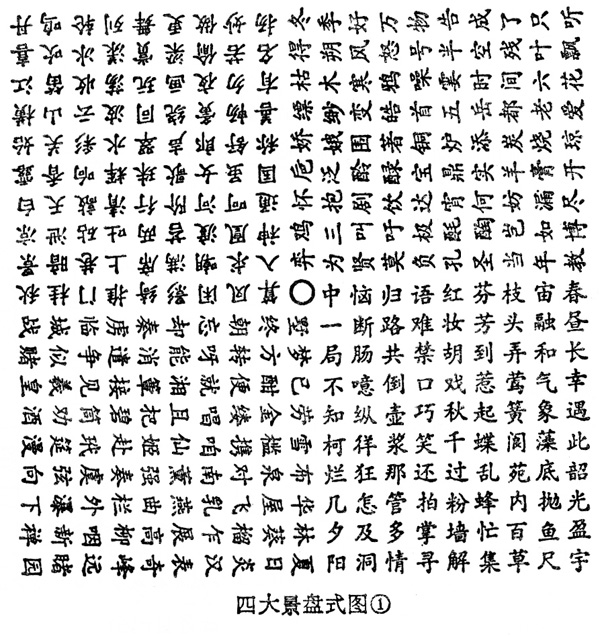

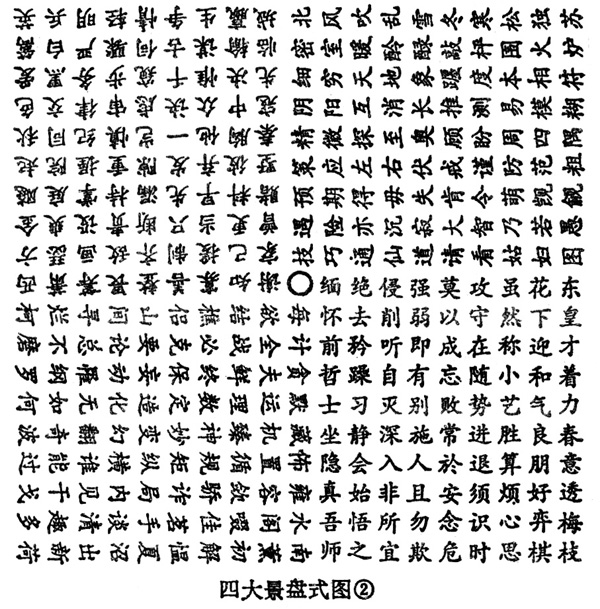

棋盤發(fā)展到了明清時期,為了配合記譜,出現(xiàn)了四大盤景式。所謂“四大盤景式”,也稱“四大景盤字”、“寫盤式”,就是按棋局入、平、上、去四隅,填入春、夏、秋、冬四組詞,稱“四景詞”,作者為明代福建人吳晉叔。每組九十字,無一字相同(如圖1)。每字代表棋盤上的一個交叉點,打譜時只要逐字尋檢就能查到每著棋的落子位置。利于刻板印刷及節(jié)約紙張。我國古譜《石室秘傳》、《怡怡堂圍棋新譜》等都曾采用這種記錄形式。另有“寫盤詩”,是清巫信車改寫過伯齡《三子譜》時所作,除“詩”與“詞”文字不同外,使用方法皆同(如圖2)。

棋子

棋子的制作比較復(fù)雜,材料的選擇尤為重要。一般認(rèn)為,選擇天然顏色的材料最好。比如唐宣宗大中年間,日本王子帶來的冷暖玉棋子,“池中生玉棋子,不由制度,自然黑白分焉,冬溫夏冷,故謂之冷暖玉”,即是一種上好的棋子材料。但天然的材料不易獲得,遂有配料燒制棋子,如馳名中外的“云子”即屬此類。

隋、唐、五代流行的棋子有石、貝、玉為材料。但也有花樣翻新,采用名貴香木為原料的。《云仙雜記》載:“開成中,貴家以紫檀心瑞龍腦為棋子,”這種棋子帶有香味,下棋時想必會另添一番趣味。

唐朝,朝廷所用棋子,往往由地方進(jìn)貢。據(jù)《新唐書·地理志》載:

蔡州汝南郡……寶應(yīng)元年更名。土貢:珉玉棋子,……

沙州敦煌郡,下都督府。本瓜州,武德五年曰西沙州,貞觀七年曰沙州。土貢:棋子、……大約汝南、敦煌所產(chǎn)棋子,在當(dāng)時比較著名,因而作為貢品,奉獻(xiàn)皇室。