《寄青霞館續刻弈選》版本辨偽

北京圖書館出版社2004年出版的《寄青霞館續刻弈選》(含在《中國歷代圍棋棋譜》叢書中),其作者、校者、目錄、版式、風格與《寄青霞館弈選續編》廣州本幾乎沒有不同,而且頭尾分明,儼然獨立的一部書。然而,它的內容不出后者的范圍,篇幅卻明顯短小,只有廣州本的四分之一。那么,兩卷本《續刻弈選》,究竟是不是同一作者——王存善,譚其文——的作品?此中實有可疑。

在從事《中國圍棋古譜集成》底本的拍攝中,我有幸接觸到一些明清時代流傳到今的原書。有了第一手的一點經驗,回過頭來再看北京圖書館出版社出版的《中國歷代圍棋棋譜》(這部書中收入了原北京圖書館典藏的幾乎全部圍棋古譜),發現此前奉為圭臬的這套書,有些版本的選擇不能盡如人意。

明清時代距離今天已有相當的時間長度。那時刊行的一些圍棋古譜,由于刻印時間可能不同,保存的情況也有差別,造成輕重不等的漫漶或者污損,導致版本間存在一些細微的差別,都是可以理解的,但《寄青霞館續刻弈選》這個本子,卻不僅僅是上述問題。

從外觀上看,北圖版《續刻弈選》的目錄、校者、版式、風格與《寄青霞館弈選續編》廣州本幾乎完全相同,而且頭尾分明,儼然獨立的一部書。那么,篇幅明顯短小的兩卷本《續刻弈選》,難道也出自同一作者——王存善,譚其文——的手筆?

書名的異同

《寄青霞館續刻弈選》究竟存在哪些問題,且容我細細道來。兩部書的不同,首先是書名有異。北圖版名為《續刻弈選》,我所接觸的底本是《弈選續編》,“寄青霞館”是作者王存善的齋名,無變。兩個書名何者為真呢?根據現在掌握的材料,清末藏書家王存善先生編輯過兩部有關圍棋古譜的大部頭,分別名為《寄青霞館弈選》及《寄青霞館弈選續編》。它們都是王存善根據他龐大的藏書庫,搜羅、編輯的清代棋譜合集。該棋譜集,總括了從明末過百齡、盛大有,康雍乾時代的黃龍士、范西屏、施襄夏三棋圣,到清末國手任渭南等人的對子局,以及清代國手的讓子局,甚至還加入了東來的日本琉球弈譜,如道悅、道策等的對子譜,棋局總數達到了九百多局,采摭譜目共四十五種,編為十六卷刊印,當之無愧地成為清代棋譜集大成者,并成為后世研究清代棋壇的重要依據。在2013年10月間,圍棋規則專家、文史家陳祖源先生,即據《寄青霞館弈選續編》這部書,考證出了散佚已久的汪漢年所著的《眉山墅隱》,是被王存善收入到了《弈選續編》第一卷中,這是圍棋文化界非常可喜的重大研究成果。

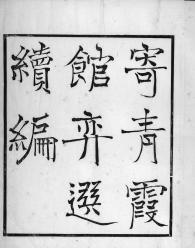

北圖版《續刻弈選》書名頁(圖一)為后期電腦制作,這可能是出于叢書統一編排的需要,該頁注明了作者(王存善輯)及刻印時間——清光緒二十一年刻本。而《弈選續編》書名頁(圖二)為“寄青霞館弈選續編”八個大字,筆意古拙;其后牌記(圖三)曰“光緒二十三年歲在丁卯刻于廣州”。

圖一

圖二

圖三

書名不同,刻印時間不同,根據今天的出版慣例,顯然就不能視為同一部書,但這兩部書的內容,卻又有著千絲萬縷,割不斷、斬還亂的關系。為了形象說明兩者的異同,有必要加入實證的材料——兩部書的目錄全文,來逐一加以比對。

目錄的異同

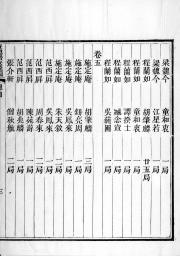

北圖版《續刻弈選》有卷一和卷二之別,頁面清楚,顯見刻印精良(圖四至圖八)。如果單從目錄中尋根究底,甚至鑒別真偽,我們會茫然而無從下手。幸有《弈選續編》廣州本,兩相比對,真相不難大白。

兩者最大的異同,是北圖版《續刻弈選》僅有兩卷,而《弈選續編》廣州本卻有八卷之多。足本與否,從這里已可做出基本判斷。

圖四

圖五

圖六

圖七

圖八

內容的異同

北圖版《續刻弈選》卷一目錄(圖四)中,前六條是周西侯對徐星友一局、蔣再賓對趙兩峰一局、吳來儀對婁子恒五局、崔修士對冒香珠一局、婁子恒對姚文侯一局、梁書堂對任炳一局。而《弈選續編》卷一目錄(圖九)中,前六條是汪漢年對周東侯十局、汪漢年對盛大有十局、汪漢年對程仲容十局、盛大有對周東侯十局、程仲容對周東侯十局、程仲容對盛大有十局。

這六個十局,排列有序,清晰流暢,顯然是汪漢年、周東侯、盛大有、程仲容之間循環對抗的十番棋,為一時一地的雅集之作。陳祖源先生據此考證,此即為《眉山墅隱》的全部內容,只是此本未刊,是以世無傳本。而北圖版《續刻弈選》前數條,周西侯是周東侯的兄弟行,活躍時間大致為清初,還勉強說得過去,蔣再賓、趙兩峰已是乾隆間名棋手,趙氏與棋圣施襄夏有過交手記錄,吳來儀也是清中期名手,與徐星友、程蘭如對壘不居下風。至于崔修士、冒象珠二位,在清代棋史中已經屬于籍籍無名者,梁書堂和任炳更不足論。短短數條,已顯得甚不“專業”,棋手活躍年代的跨度之大、跳躍之遠,也不能不令人心生疑竇。北圖版《續刻弈選》卷一含對子五十一局(圖五),至陳子仙對僧秋航而止。此中疑云重重。清乾隆間,施范并立,留下千古名譜《當湖十局》,范施梁程四大家之間亦互有對局,這些重量級的對局,書中竟一概不收,不知該作何解釋。更況陳子仙之后,尚有晚清十八國手,作者豈能如此疏漏,通通視如不見?

北圖版《續刻弈選》卷二目錄(圖六至圖八)中,顯示本卷全是國手授二子、三子以及四子局,止于程蘭如授程樂田四子局,合計六十九局。而據《弈選續編》廣州本,第一、二、三卷為國手對子譜,第四、五、六卷為國手授二子、三子、四子譜,止于范西屏授倪克讓四子局,總數決不止區區六七十局(圖九至圖十五)。

圖九

圖十

圖十一

圖十二

圖十三

圖十四

圖十五

細觀兩本目錄后數條,《弈選續編》廣州本在程蘭如對程樂田與范西屏授倪克讓之間,尚有施襄夏授張振西一局,以及晚香亭譜十五局,這也是顯而易見之別。我們回想北圖版《續刻弈選》二卷,除了它的對子部分草草之外,國手授子譜也遭到了池魚之殃,從中,正可見其一脈相承。

綜上,北圖版《續刻弈選》與《弈選續編》廣州本兩個版本所收棋局差別巨大,局數也無法相提并論,孰真孰假,至此可一目了然矣。

成因探秘

甄別了兩個版本的真偽,下一步,自然要考慮兩本間為何會有如此差異。

從書的內容上來推斷,不難看出,應當是《弈選續編》廣州本刻印在前,北圖版《續刻弈選》刷印在后,因為后者所收的棋局,沒有跳出前者的范疇,倒像是撿取前者的斷章殘篇,拼湊而成的一部書。

那么,北圖版《續刻弈選》到底是不是拼接而成,是書商有意為之、混人耳目的偽書呢?

古人要刻書印行,宣揚已說,不像現代,把書稿交給出版社就萬事大吉,而是要耗費相當大的財力、物力,此中繁復與難度,遠非現代人所能想象。像王存善先生刻書,他首先要有一個處所,用來安置招募來的刻印工匠,鋪開場面,然后是精雕細琢地刻板,這項工作要花費很多時間,待板全部雕出,才能用薄薄的紙張,用墨在板上刷印,等到最后裝訂成書時,往往已經積年累月。不是富貴人家,斷難以負擔刻書這一系列工序的時間、費用。

耗資巨大的板,在刷印若干部書之后,往往封存起來,等待再印。然而,這些板畢竟是木制的,受溫度、濕度等影響較大,再加上刷印時的自然磨損、墨水浸染,保存時的自然陳舊、朽敗,若干年之后,當它們再次派上用場時,往往已有若干變形,效果大不如從前,刷印的清晰度、著上的墨色等等,會在一定程度上遜于初印版。以上種種,還沒有算上人事變遷、水火無情造成的板的流散或毀損。一旦散佚,則再次組織刷印時,主事者或書商必定要大費周折。

北圖版《續刻弈選》,內容殘闕,棋局斷續,顯然是刻印者或者書商,通過某種渠道,得到了初刻時的一部分殘板。這些殘板雖然已經失去了原板的整體性,但還不乏利用的價值。于是,精明的書商就仿照《弈選續編》原本,把殘板盡量拼拼湊湊,根據拼接出來的內容,重新刻制了目錄,再剜去原板中的書眉和頁碼,重新雕刻、補足,并別出心裁給它起了一個容易使人混淆的名字,然后拿出來面世,欺騙未見過原本的讀者。從這個意義上,我們可以說北圖版《續刻弈選》在當時就是一部偽書。

偽書,是北圖版《續刻弈選》存世的可能性之一。或還有一種善意的可能性,即得到殘片的人,為了保住作者的一點心血,把棋譜傳承下來,就盡可能地重新編排、補足,使之重新面世,聊備一格。因此,我們還不能全盤否定北圖版《續刻弈選》的文本價值。

但無論如何,北圖版《續刻弈選》是由《弈選續編》廣州本的殘片拼湊而成,此事殆無可疑。

“寄青霞館”余音

關于《寄青霞館弈選續編》的作者王存善,據李玉安、陳傳藝《中國藏書家辭典》“王存善”詞條,王氏生于1849年,卒于1916年。字子展。仁和(今杭州)人。早年隨父至廣東,光緒中署知南海,官虎門同治,并管理廣州稅局。1900年遷居上海。因善于理財得盛宣懷賞識,主持招商局并擔任漢冶公司董事,擢保道員。其家世有藏書,1911年編有《知悔齋存書總目》。辛亥革命后,又出巨資購得流散的圖書,殿本、明本、抄校本數百種。1914年又編《知悔齋檢書續目》,藏書共達二十余萬卷。古本精槧亦多,如宋刻明印本《圣宋文集》、錢泰吉校本《蘇子美集》,均為鎮庫書。子王克敏于1917年繼承藏書,并購新書益多。惜王克敏無心經營,投靠汪精衛,任偽要職。

據陳祖源《眉山墅隱》考證——兼說清代杭州圍棋》一文,“知悔齋藏書1927年歸浙江圖書館收藏,計432箱50615冊(浙江圖書館館刊第二卷第四期238頁,1933年8月)。我曾去浙江圖書館查找,很遺憾王存善《寄青霞館弈選》所列45種棋譜一本沒有。《寄青霞館弈選續編》編印于光緒二十三年(1897年),王存善去世于1916年,同年其子王克敏封存杭州知悔齋去北京,1927年北伐軍收繳知悔齋藏書撥給浙江圖書館,1930年轉西湖博覽館,1933年收回藏孤山館,1937年抗戰轉移至青田,勝利后回杭州。前后時間不長,中間過程清楚,失散可能性很小,但棋譜一本沒有,甚至連其自編的《寄青霞館弈選》也沒有,實在令人疑惑。”

時局動蕩,知悔齋藏書也飽受其殃,輾轉零落,其命運令人慨嘆。

刊于《國學周刊》第46期第B8-9版(2014年2月20日)