戴逸:涓水洪流匯清史

“我在人民大學(xué)接受了教育,工作在這里,成長(zhǎng)在這里。吳老的言傳身教對(duì)我影響很大,他是我心中的旗幟。”2013年12月17日,著名歷史學(xué)家戴逸榮膺第二屆吳玉章人文社會(huì)科學(xué)終身成就獎(jiǎng),深情追憶老校長(zhǎng)吳玉章先生。

在中國(guó)人民大學(xué)已越一甲子的歲月里,戴逸先生畢力于清史,“可說(shuō)是寢于斯,食于斯,學(xué)于斯,行于斯。清史是我的理念之歸宿,精神之依托,生命之安宅。”

而立至耄耋? 三起三落修清史

北京市張自忠路3號(hào),俗稱段祺瑞執(zhí)政府的“清陸軍部和海軍部舊址”,是中國(guó)人民大學(xué)老校區(qū)。從1958年至今,除了“文革”期間下放勞動(dòng),戴逸先生從未離開這個(gè)院子,埋頭治史,由黑發(fā)至皓首。

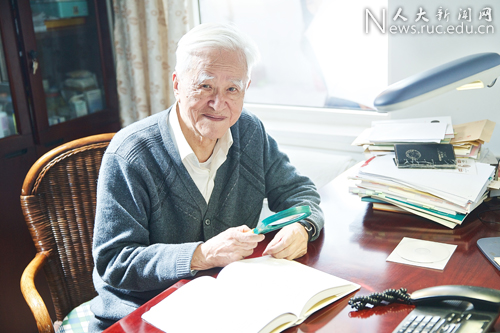

院子里一座不起眼的平房,桌上放著幾本正在審改的清史稿件。除去在清史編委會(huì)辦公,其余的日子,戴逸先生就在這里,每天審讀6、7個(gè)小時(shí),一篇篇地核對(duì)、修改。

今年是清史編纂的第11個(gè)年頭,3000萬(wàn)字的初稿全部匯集,正在進(jìn)行第二次專家審讀。

2002年8月,國(guó)家正式啟動(dòng)新世紀(jì)標(biāo)志性工程——清史纂修。時(shí)年76歲的戴逸先生受命擔(dān)任清史編纂委員會(huì)主任。十余年來(lái),他“潛心修史,未能忘情,只能犧牲個(gè)人著述的時(shí)間”,關(guān)于清史編纂的工作實(shí)錄和重要思考,大多收入《涓水集》一書出版。

修史,自古就是一項(xiàng)浩大的工程。易代修史,是我國(guó)獨(dú)有的史學(xué)傳統(tǒng)。清代修《明史》,如果從清順治二年開設(shè)明史館起,到乾隆四年正式由史官向皇帝進(jìn)呈,前后共歷時(shí)94年。民國(guó)時(shí)期,清朝遺老主持編修了《清史稿》,歷時(shí)14年,卻尚不成書,僅為書稿。二十四史之后,我國(guó)一直沒有一部完整、權(quán)威的《清史》。

領(lǐng)銜清史纂修,戴逸先生面對(duì)的是上千人的專家學(xué)者和浩如煙海的史料。纂修規(guī)劃共分兩大部分,其一為主體工程,是清史的主要內(nèi)容,分為通紀(jì)、典志、傳記、史表、圖錄等五部分,約百卷,達(dá)3000余萬(wàn)字;其二為基礎(chǔ)、輔助工程,包括文獻(xiàn)、檔案、編譯、出版等工作,目前已經(jīng)完成幾十億字,其中《清代詩(shī)文集匯編(全800冊(cè))》篇幅計(jì)約4億字。

時(shí)至今日,清史纂修主要成果尚未出版,先生每每感慨“希望有生之年能夠看到清史纂修的完成”。然則他給出的全書定稿時(shí)間依然是幾年之后,他心心所念的是“要對(duì)歷史負(fù)責(zé)”。

戴逸先生的清史編修歷程實(shí)則已過(guò)半個(gè)多世紀(jì)。

建國(guó)之初,董必武提出編修《清史》,引起了黨中央的重視。1959年,周恩來(lái)總理委托歷史學(xué)家吳晗制訂《清史》規(guī)劃,吳晗便找了戴逸和鄭天挺、任繼愈等人商量,當(dāng)時(shí)戴逸才30歲出頭。正當(dāng)醞釀編纂方案時(shí),趕上三年困難時(shí)期,起草工作也停止了。

1965年秋,周恩來(lái)總理委托中宣部部長(zhǎng)周揚(yáng)召開會(huì)議,組成了以中國(guó)人民大學(xué)副校長(zhǎng)郭影秋為首的七人編纂委員會(huì),39歲的戴逸是最年輕的委員。會(huì)上決定在中國(guó)人民大學(xué)建立清史研究所,作為編纂《清史》的機(jī)構(gòu)。不久,“文化大革命”爆發(fā),修史計(jì)劃又告夭折。

此后多年直至改革開放初期,學(xué)術(shù)界屢有纂修清史的倡議。1978年,中國(guó)人民大學(xué)在“文革”停辦之后復(fù)校,戴逸受命組建清史研究所,當(dāng)即呼吁把大型清史的編寫任務(wù)提到日程上來(lái),并提出規(guī)劃設(shè)想。但限于社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境,各方籌議一再擱置。

2001年,學(xué)術(shù)界再發(fā)呼吁。歷經(jīng)一年半的調(diào)研,中央作出啟動(dòng)清史纂修工程重大決定。此時(shí),戴逸先生不勝感慨,“能夠繼郭校長(zhǎng)之后參與修史,真乃人生幸事。”

實(shí)際上,戴逸先生的學(xué)術(shù)生涯并非從研究清史開始。他在《我的學(xué)術(shù)生涯》一文中寫到:“我的治學(xué),沿著‘逆向回溯’的路徑進(jìn)行,即由近及遠(yuǎn),由今至古。最初我從黨史和革命史的研究開始,稍后研究中國(guó)近代史,一步步往前推移回溯。”但最終,他將此生都寄托于清史研究。

?獨(dú)坐小樓? 立志于斯

江蘇常熟,榮木樓,歷史上是錢牧齋、柳如是的居所,清朝大學(xué)士蔣廷錫的府邸就在邊上。這里,就是當(dāng)年戴逸家的住房。

戴逸出生于常熟的一個(gè)小官吏家庭,幼時(shí)所居之地文化底蘊(yùn)豐厚,江南著名的藏書樓鐵琴銅劍樓就是他青少年時(shí)代常去的地方。

“有次,我買了部殘缺的《昭明文選》,之后依照著借來(lái)的善本,我一字一句的抄寫補(bǔ)齊裝訂。就這樣,日積月累,到高中時(shí),我便有了屬于自己的小小的藏書室。” 戴逸先生曾在自述中這樣回憶少時(shí)的讀書時(shí)光,“每當(dāng)夜深人靜、萬(wàn)籟俱寂時(shí),獨(dú)處小樓之上,青燈黃卷,咿唔諷誦,手握形管,朱藍(lán)粲然。”

在常熟這個(gè)歷史文化名城,文人名士眾多,編修地方志書可說(shuō)是富于地域特色的文化傳統(tǒng)之一。也許,戴逸沉潛史學(xué)的種子彼時(shí)已經(jīng)種下。中學(xué)時(shí)代,語(yǔ)文和歷史是他最喜愛的課程,在常熟中學(xué)讀高中時(shí),經(jīng)由楊毅庵先生近三年的指導(dǎo),他接觸到了經(jīng)史子集各部類書籍。

1944年高中畢業(yè)時(shí),戴逸陰差陽(yáng)錯(cuò)地考入上海交通大學(xué),學(xué)習(xí)鐵路管理。“當(dāng)時(shí),大部分人認(rèn)為理工科易于找到工作,養(yǎng)家糊口;讀文科在當(dāng)時(shí)毫無(wú)出路,畢業(yè)后就是失業(yè)。”抗戰(zhàn)勝利后,北京大學(xué)從昆明遷回北平,準(zhǔn)備在上海招生,恰好在交大設(shè)考場(chǎng),戴逸抱著試一試的想法報(bào)名投考,“居然考上了歷史系的正取生”。經(jīng)過(guò)一番抉擇,他毅然決然地放棄原有的學(xué)籍奔赴北平,“當(dāng)時(shí),心中有強(qiáng)烈的沖動(dòng)——到北京大學(xué)去,學(xué)習(xí)歷史!”

在北京大學(xué),戴逸聽過(guò)胡適、鄭天挺、沈從文、朱光潛等眾多著名學(xué)者講課,圖書館里的藏書也令他目不暇接。然而,對(duì)國(guó)家民族命運(yùn)的關(guān)心使他從學(xué)術(shù)鉆研投入到進(jìn)步學(xué)生運(yùn)動(dòng)中。“白色恐怖”時(shí)期,戴逸被列入黑名單通緝,一度被拘捕入獄,“鄭天挺和胡適說(shuō),‘戴秉衡(即戴逸)被抓進(jìn)去了’,胡適先生趕忙寫信去保釋我。”

1948年深秋,在中共地下黨的安排下,只在北京大學(xué)讀了兩年書的戴逸割舍學(xué)業(yè),前往華北解放區(qū),進(jìn)入設(shè)在河北省正定縣的華北大學(xué)一部學(xué)習(xí)。途經(jīng)滄州時(shí),為免連累家人,他將原名“秉衡”改為“逸”,表明逃脫藩籬之心。

從“戴秉衡”到“戴逸”,他猶如發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新世界。

當(dāng)時(shí),華北大學(xué)校長(zhǎng)是吳玉章,范文瀾、成仿吾、錢俊瑞、田漢、艾思奇等文化名人都在這里工作。戴逸在這里系統(tǒng)學(xué)習(xí)了馬列主義和中國(guó)革命史,講授新民主主義革命史的便是著名中共黨史專家胡華。

新中國(guó)成立后,華北大學(xué)遷往北京,承擔(dān)起培養(yǎng)新中國(guó)建設(shè)干部的任務(wù)。戴逸留校從事歷史研究,在胡華教授領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)革命史組工作,從此正式走上了歷史學(xué)研究的道路。

?“勤苦樂迷”鑄就“學(xué)識(shí)才德”

江西省余江縣,中國(guó)人民大學(xué)“五七”干校舊址所在地。戴逸曾被下放這里勞動(dòng),任務(wù)就是喂20多頭永遠(yuǎn)也喂不肥的“老頭豬”。“我買來(lái)多本《養(yǎng)豬指南》,多方研究。無(wú)奈的是,我這個(gè)研究史學(xué)的豬倌雖然看了很多書,還是沒有把豬養(yǎng)肥。”

繁重的體力勞動(dòng)之余,戴逸抓緊一切可能的機(jī)會(huì)讀書、思考。1977年,在中國(guó)人民大學(xué)已經(jīng)停辦,無(wú)法正常開展學(xué)術(shù)研究的條件下,他歷經(jīng)幾年完成的《一六八九年的中俄尼布楚條約》一書正式出版。

寫作這本書的緣起是1969年發(fā)生的“珍寶島事件”。中蘇兩國(guó)舉行邊界談判,蘇聯(lián)的歷史學(xué)家?guī)е鴻n案來(lái),可中方?jīng)]有。“當(dāng)時(shí)有人通知我到外交部去開會(huì),我也不知道是什么事。去了以后,當(dāng)時(shí)的外交部副部長(zhǎng)余湛在會(huì)上講,現(xiàn)在要跟蘇聯(lián)就中蘇邊界的問題進(jìn)行談判,這其中牽扯到很多歷史問題,希望我們能夠收集這方面的東西。”于是,戴逸花了4年時(shí)間,對(duì)《中俄尼布楚條約》簽訂的背景、談判情況、條約文本和爭(zhēng)議問題作了詳細(xì)研究,以“澄清一些歷史上有爭(zhēng)議的問題”。

戴逸先生至今編寫過(guò)數(shù)百篇文章和10多部著作,《一六八九年的中俄尼布楚條約》與《中國(guó)近代史稿》《18世紀(jì)的中國(guó)與世界》等是其重要之作。

1952年,戴逸被調(diào)到中國(guó)歷史教研室,開始從事中國(guó)近代史教學(xué)研究。考慮到國(guó)內(nèi)沒有一本完整的、適合高校授課的近代史講義,他決定撰寫《中國(guó)近代史稿》。1958年,38萬(wàn)字的第一卷即告完成,由人民出版社出版,此時(shí)他才32歲。該書得到了范文瀾、翦伯贊、尚鉞、吳晗等史學(xué)前輩的好評(píng),成為戴逸的第一部代表作。

對(duì)于戴逸先生主編的《18世紀(jì)的中國(guó)與世界》及其撰寫的《導(dǎo)言卷》,國(guó)內(nèi)史學(xué)家認(rèn)為,該書把中國(guó)歷史放在世界歷史范圍中討論,與西方各國(guó)從各方面進(jìn)行比較研究,在史書體例和研究方法上有所創(chuàng)新,破解了近代中國(guó)為什么落后于西方這一歷史課題,有助于了解當(dāng)代中國(guó)諸多現(xiàn)實(shí)問題的來(lái)龍去脈。

戴逸先生創(chuàng)新的理念和思維體現(xiàn)在清史纂修中。如今纂修工程還未結(jié)束,讓他欣慰的是已有一定的成就:一是堅(jiān)持世界眼光,把清代社會(huì)置身于世界歷史的發(fā)展進(jìn)程中來(lái)對(duì)照,并吸收海外清史研究的主要成果。二是重視檔案文獻(xiàn)整理編纂,為后續(xù)研究積累了大量資料。三是編纂體例創(chuàng)新,與以往史書相比,增加了通紀(jì)、圖錄部分,傳記中增加了類傳,史表中增加了事表,典志的數(shù)量和涵蓋面也大大增加。

“暮年多見世上客,未識(shí)真容已白頭”。清朝滅亡僅僅百年,對(duì)現(xiàn)實(shí)生活影響巨大,和當(dāng)前各方面息息相關(guān),但清史研究目前尚處于起步階段。曾經(jīng),戴逸先生以而立之年投身清史研究,鮮有同行;以知天命之年主持清史研究所建設(shè)及《簡(jiǎn)明清史》編寫,影響廣遠(yuǎn)。而今,他時(shí)為后學(xué)之輩的論著撰序,勉勵(lì)前行。

“勤、苦、樂、迷”,戴逸先生曾以四字向青年學(xué)生總結(jié)學(xué)術(shù)道路。而在學(xué)生們眼中,“他是當(dāng)代具備史學(xué)、史識(shí)、史才、史德四長(zhǎng)的一位優(yōu)秀歷史學(xué)家”。我國(guó)第一位歷史學(xué)女博士黃愛平師從戴逸先生,在她看來(lái),戴老師從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代,他的舊學(xué)功底深厚,但又和完全的舊學(xué)不一樣,他接受、運(yùn)用了馬克思主義歷史唯物論的理論方法,但又擁有堅(jiān)實(shí)的文史哲功底,這是后來(lái)人無(wú)法企及的。

“希望將來(lái)能設(shè)立國(guó)家大獎(jiǎng),給人文社會(huì)科學(xué)工作者更大的激勵(lì)。”受頒吳玉章人文社會(huì)科學(xué)終身成就獎(jiǎng),戴逸先生想到的是還有很多貢獻(xiàn)更多的中青年,“中國(guó)的發(fā)展不但要依靠自然科學(xué),還要依靠人文社會(huì)科學(xué)為國(guó)家和社會(huì)的發(fā)展方向、道路提供科學(xué)的建議,提升國(guó)家軟實(shí)力,讓中國(guó)由一個(gè)大國(guó)成為硬實(shí)力、軟實(shí)力都充分發(fā)展的強(qiáng)國(guó)。”

走下頒獎(jiǎng)臺(tái),戴逸先生言談中依然不離清史,“清代歷史中的重大問題,每一個(gè)都牽扯到社會(huì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、地理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等等,對(duì)于這些重大課題都需要花很長(zhǎng)時(shí)間去研究。”(文/校報(bào) 學(xué)生記者 林麥凌 圖/圖片與視頻中心 李璨 袁源)